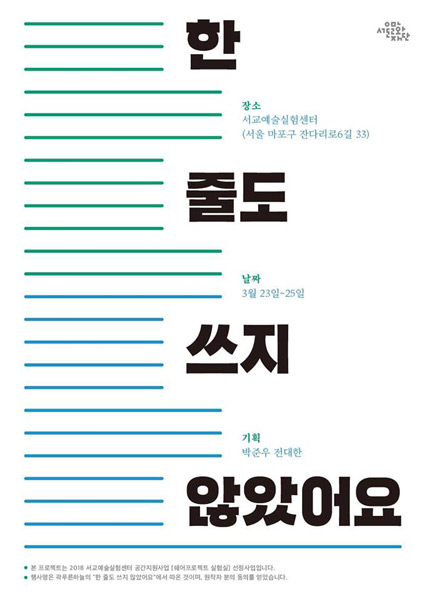

이 글은 2018년 3월 23일부터 25일까지 서교예술실험센터에서 진행된 〈한 줄도 쓰지 않았어요〉(기획 박준우, 전대한)에 전시되었습니다.

여전히 그리운 그대에게.

—2015년 5월, 초여름의 이른 장맛비가 쏟아지던 어느 날.

저는 이제 곧 시작될 새로운 인생에 약간은 부풀어있던, 얼마 남지 않은 잉여로운 삶을 영위하던 예비 대학원생이었습니다. 그 날 제가 무엇을 하고 있었는지는 사실 잘 기억이 안 납니다. 하지만 그 날이 화요일 혹은 금요일이었다는 것은 확실해요. 그 날은 댄스 수업이 있는 날이었고, 때마침 제가 무척이나 좋아하게 된 곡으로 수업을 하게 되었기에 다음 진도를 손꼽아 기다리던 중이었으니까요. 수업은 여섯 시였고, 비가 많이 내리는 탓에 길이 조금 막혀 시계를 보며 발을 동동 굴렀던 기억도 납니다. 아무튼 버스에서 내리자마자 우산을 들고서 빠른 걸음으로 연습실까지 이동하기 시작했고, 그동안 제 귓가에는 한 곡이 끊이지 않고 반복되고 있었습니다. 잠시 후 연습실에서도 수 없이 듣게 될 곡이었지요.

좋아하는 노래가 질리도록 반복되는 동안 저는 부지런히 걸음을 옮겼고, 문득 고개를 들자 무척이나 신기한 광경이 펼쳐졌습니다. 제법 약해진 빗발이 흩뿌려지는 가운데, 구름 사이로 햇살이 눈부시게 들이치고 있더군요. 아마 세간에서는 그것을 두고 여우비라고 한다지요. 기억은 안 나지만, 옅게나마 무지개가 피어나는 것을 본 것도 같습니다. 퍽 인상 깊은 경험이었기에, 아마 어딘가에 일기까지 적어놨던 것으로 기억합니다. 귓가에 물빛처럼 청량하게 터지던 사운드와, 햇살 속에서 내리쏟아지는 빗방울이 만나던 신묘한 공감각은 그 후에도 이따금 생각이 나곤 했습니다. 가사처럼, ‘너무 아름다운 view’였지요.

—2017년 12월, 추위가 조금 누그러지던 겨울 어느 날.

겨우 시작한 새로운 일상을 결국 놓아버리고는 고민에 고민을 거듭하면서도 쉽사리 답을 찾지 못하고 방황하기만 했던 시기, 저는 그야말로 ‘무위無爲’를 몸소 실천 중이었습니다. 그토록 목말라하던 도피와 일탈도 슬슬 질려서 모든 것에 무감각해질 즈음, 어떠한 소식이 저를 덮쳤습니다. 머리를 무언가로 얻어맞은 듯 멍했습니다. 충격적, 이라는 단어만으로는 도저히 설명하기 힘든 복합적인 감정이 밀려왔습니다. 머리가 무척이나 복잡했습니다. 착잡하고 안타깝고 서글펐습니다.

잠을 쉽사리 이루지 못하다 잠시 눈을 붙이고 일어나, 느지막이 나갈 채비를 하고 길을 나섰습니다. 주변은 이상하리만치 고요했고, 그 어색한 고요함을 달래주는 것은 귓가에서 반복되던 한 곡이었습니다. 느릿한 걸음으로 집을 나와 역 근처에 다다랐을 때, 하늘에서 새하얀 것이 흩뿌려졌습니다. 때마침 귓가를 적시던 따스한 선율과 그것이 퍽 잘 어울려, 제법 추웠던 날이었음에도 왠지 모를 포근함을 느꼈던 기억이 아직껏 생생합니다. ‘지친 너의 하루 끝 포근한 위로가 되기를’이라던 노랫말처럼.

하얀 눈발이 나풀대며 춤을 추던 그 날, 나는 그대에게 생애 마지막 인사를 전하고 왔습니다.

이제 더는 이 세상에 없게 된 그대에게.

끝에 관해서 이야기해보기 전에, 시작에 관해서 이야기해보도록 할까요. 음, 언제였더라. 그러니까, 맞아. 제가 한창 대학생이었을 때군요. ‘블링블링’이라는 수식어와 함께, 조금은 쑥스러운 듯 자신을 소개하며 해사하게 웃던 모습이 저에게 남은 첫인상이었습니다. 그 당시 ‘아이돌답지 않게’ 노래를 굉장히 잘한다는 칭찬이 쏟아졌던 기억도 납니다. 그대와 그 주변의 일거수일투족은 곧바로 화제가 되곤 했습니다. 노래, 퍼포먼스, 컨셉, 패션, 심지어는 연애마저도.

‘컨템포러리 보이밴드(contemporary boyband)’라는 다소 거창한 수식어를 달고 나왔던 그대와 그대의 동료들은 발 빠르게 자신들만의 위치를 선점했고, 꾸준히 자신들의 능력을 증명하는 좋은 결과물을 들고 나왔습니다. 특히 아이돌에게 종종 곱지 않은 시선을 보내곤 하던 이들까지 솔직한 칭찬과 함께 ‘좋다’는 표현을 하는 일이 결코 적지 않았습니다. 압도적인 가창력과 초인간적인 경지에 이른 듯 보이기까지 했던 춤, 그 모든 것을 라이브 공연으로 소화해내는 퍼포먼스 능력, 무대를 꽉 채우고도 남는 장악력까지. 부족한 점이 없었다고 하면 과찬이라며 머쓱하게 손사래 치며 웃을지도 모르겠습니다. 무대는 늘 화제를 모았고, 신보 소식이 들리면 발매일을 너도 나도 내심 손꼽아 기다리곤 했지요. 제 주변에도, ‘팬은 아니지만 좋아한다’며 호감을 표하는 이들이 꽤 있었으니 말이에요. 물론, 저 역시 예외는 아니었고요.

네, 저는 그대를 참 좋아했습니다. 그것을 이제서야 말합니다. 웃음 지을 때마다 초승달처럼 예쁜 호선을 그리며 휘는 눈꼬리를 좋아했고, 때로는 날카롭게 찌르고 때로는 포근히 감싸 안는 음성을 좋아했습니다. 끄트머리마다 약간의 무심함이 깃드는 말투를 좋아했고, 그러면서 동시에 다정함과 섬세함이 공존하는 성품을 좋아했습니다. 그 다정으로 빚어낸 노랫말과 멜로디를 사랑했습니다. 종종 타임라인에서 보이곤 하던 사뭇 친근한 문장들도 좋았습니다. 깨닫고 보니, 얄궂게도 저는 생각보다 그대라는 사람을 참 좋아하고 있더군요. 그것을 그대를 잃고 나서야 비로소 깨닫고, 얼마나 가슴이 아팠는지 모릅니다. 좀 더 말해줬으면 좋았을 텐데, 그랬다면 혹시라도 무언가 달라졌을까. 의미 없는 후회인 줄 알면서도 멈출 수 없는 생각이었습니다. 다 소용없는 일인 줄 알면서, 기어코 ‘좋아한다’는 메시지를 보내는 손을 멈추지 못했을 정도였으니까요.

그대가 떠난 후, 파도가 밀려간 자리처럼 그 빈자리에는 많은 것이 남았습니다. 재조명받은 것이 창작물뿐이었다면 참으로 좋았을 텐데, 그렇게 생각했습니다. 사람들은 이야기했습니다. 왜, 어째서, 무엇 때문에, 어떻게, 어디서, 무엇을. 억측과 넘겨짚기에 지나지 않는 발언을 쏟아내고, 알 권리도 필요도 없는 것들을 세상에 내보내기도 했습니다. 그대만이 그 자리에 없었습니다. 애통하고 황망하고 착잡했습니다.

누군가는 사랑하고 존경하는 이를 잃은 슬픔에 오열했고, 누군가는 이유 모를 상실감에 말을 잃었습니다. 누군가는 윤리의식 없는 보도 행태에 분개했고, 누군가는 그대의 직업이 가진 극한성과 ‘회사’의 안일함에 대해 성토했습니다. 누군가는 그대를 이렇게 몰고 간 (것으로 보였던) 산업구조를 신랄하게 꼬집기도 했고요. 누군가는 행여 그 후폭풍으로 다른 이가 뒤를 따를까 걱정했고, 누군가는 그 일로 인하여 아파하고 슬퍼하는 다른 이들을 조금이라도 보듬고자 노력했습니다. 누군가는 그대를 아이돌도 연예인도 아닌 한 사람의 ‘청년’으로 칭하며, 같은 시대를 함께 살며 아파하던 청년을 잃은 것을 깊이 애도했습니다. 또 다른 누군가는 너무도 아까운 사람을 잃었다며 안타까움을 금치 못했습니다. 방식과 내용은 달랐어도, 모두가 그대를 진심으로 그리워하고 아까워했습니다.

그대는 그런 존재였습니다. 아니, 지금도 그런 존재라고 해야겠군요. ‘언제나 그렇듯 난 당신이 필요해요’ 라던 그대의 말처럼, 여전히 필요하고 그리운 존재. 이따금 잊고 살지언정, 그대가 남기고 간 빛과 빚을 온전히 잊은 이는 아마 없을 거예요. 그룹 이름 그대로, 이토록 찬란한 빛을 흩뿌리고 간 그대를 대체 어떻게 잊을 수 있을까요.

그래서 저는 이렇게 글을 씁니다. 아마 닿지 못할 글월을, 이렇게라도 써서 그대에게 바칩니다. 그대의 노랫말에, 그대의 문장에, 그대의 말과 메시지에 진 많은 빚이 저를 이렇게 움직였습니다. 다 갚아지진 않을지라도, 이렇게라도 해야 조금이라도 그것들을 갚아나갈 수 있을 것이라는 생각이 들더군요. 그래서일까요, 유독 문장 하나 단어 하나가 조심스럽고 어렵기만 하네요. 초라하고 어리숙한 문장이지만, 이토록 진심을 담아 빚어낸 적이 있었나 싶습니다. 이것이 내가 해줄 수 있는 유일한 것이라는 사실이 못내 애석하기만 하군요.

—2018년 3월, 때아닌 눈발이 흩날리는 봄의 초입 어느 날.

저는 오랜 방황을 끝내고 사회로 돌아와, 한 사람의 몫을 해내려 매일 애쓰고 있습니다. 그리고, 봄입니다. ‘우린 봄이 오기 전에, 따뜻하기 전에 한 번 볼까요’라며 노래했었죠. 그 봄이 왔습니다. 때마침 초봄을 시샘하는 듯한 칼바람이 불어오기도 하지만, 아마 머지않아 날이 풀려 꽃도 피어나겠지요. 산수유는 벌써 피어나려고 하는 것 같더군요. 새 계절의 도래를 가장 먼저 알리는 노란 꽃을 저는 참 좋아한답니다. 문득 그대는 어떤 꽃을 좋아했었는지 궁금해지네요.

햇살 속에서 빗방울이 흩뿌려지던 초여름에도, 새하얀 눈송이가 하늘을 수놓던 겨울에도, 그리고 머잖아 꽃이 피어날 이 봄에도 나는 그대의 음악을 듣습니다. 그대의 음악으로 그대를 기억합니다. 그대의 음악과, 그대가 좋아했던 것들과, 그대가 조금이라도 닿았던 흔적들과 그 모든 것을 통해서 그대를 떠올리곤 합니다. 그리고 그대가 남기고 간 그것들을 대할 때, 마냥 슬프게만 추억하지는 않으려고 합니다. 그러기엔 그것들은 너무도 좋으니까요. 앞으로도 계속 그것들로 인하여 즐거워하고, 웃고, 감동을 받고, 눈물을 글썽이고, 위로와 기쁨을 얻고 싶으니까요. 그리고 그것을 그대 역시 원하리라 생각하니까요. 물론 그것들을 대하는 태도나 감정에 어떤 정답이 있는 것은 아니겠지요. 다만, 저 나름의 답이 그렇다는 것일 뿐이니.

그렇기에 나는 오늘도 그대의 음악을 듣고, 멜로디를 흥얼거리며 노랫말을 곱씹고, 때로는 춤을 추듯 빠르게 길을 걷고, 좋아하던 밀크티를 마시고, 그토록 예뻤던 모습을 가끔 떠올리며 작은 미소를 짓곤 합니다. 참으로 아름다운 사람이었다고, 사랑스러운 사람이었다고. 수 없는 한숨과 아픔을 가진 이에게 망설임 없이 손을 내밀어주고, 누군가의 말에 진심으로 귀 기울일 줄 알았던, 참으로 따스했던 사람이었다고. 그렇게 그대를 기억하며 살아가 보려고 해요. 그것으로 감히 모든 빚을 갚지는 못할지라도, 그렇게라도 조금이나마 갚아진다면.

—그대가 그토록 듣고 싶어 했다던 말로, 이 편지를 마쳐볼까 합니다.

수고했어요.

그대가 있는 그곳은 언제나 봄이길.

2018년 초봄 어느 날,

앞으로도 그대가 그리울 누군가로부터.

- 결산 2024 : ④뮤직비디오 Pick! - 2025-02-28

- 결산 2024 : ③올해의 앨범 16선 - 2025-02-28

- 결산 2024 : ②올해의 노래 16선 - 2025-02-27

One reply on “우린 봄이 온 후에”

좋은 글 감사합니다.